La Fase Diplomatica – II Parte

Gli accordi di Oslo del 1993-1995

L’apparente distensione derivata dal gesto di Arafat sembrava poter aprire la strada a nuovi negoziati di pace. Era solo necessario individuare il giusto interlocutore sull’altro fronte. L’occasione si presentò quando, nel 1992, alle elezioni israeliane vinse il partito laburista, guidato da Yitzhak Rabin.

In effetti, un primo abboccamento era già stato avviato nel 1991, sotto la supervisione di esponenti del governo norvegese – da cui il nome “Accordi di Oslo” -, ma fu solo con l’arrivo di Rabin che si poté imprimere una nuova energia ai negoziati.

I risultati raggiunti furono molto importanti.

In primo luogo, l’accordo segnò il definitivo e reciproco riconoscimento di Israele come Stato sovrano e dell’OLP come legittimo rappresentante del popolo palestinese, e già questo fu un traguardo fondamentale di per sé.

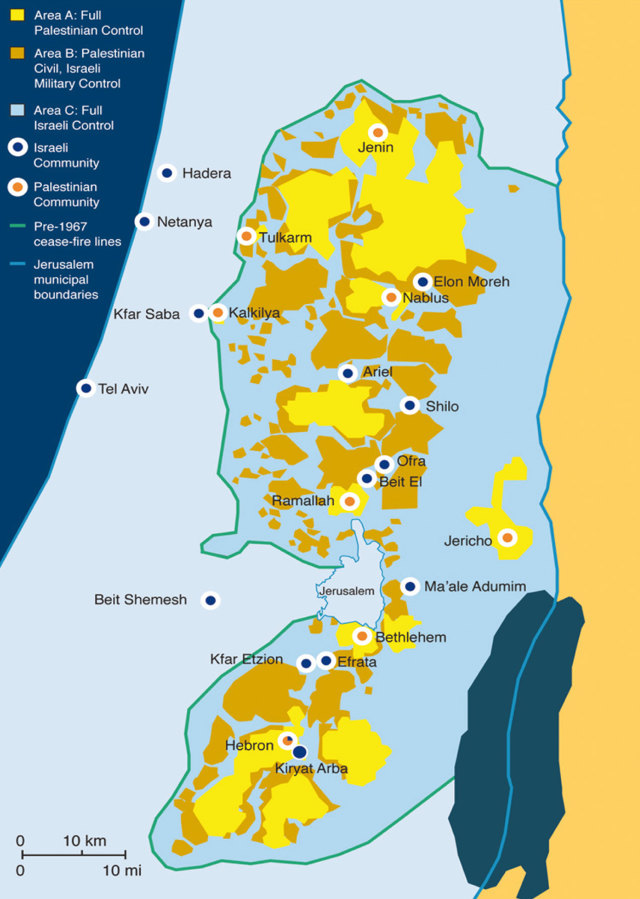

In secondo luogo, si stabilì la progressiva evacuazione delle truppe Israeliane dai territori occupati e la creazione di una Autorità Nazionale Palestinese (ANP) che avrebbe costituito un governo autonomo all’interno delle regioni di Gaza, della città di Gerico e di parte della Cisgiordania. Questo stato di cose provvisorio sarebbe durato per 5 anni, durante i quali si sarebbe trovato un assetto definitivo per l’autonomia delle zone in questione sulla base delle ormai celebri Risoluzioni n. 242 e 338. Fino ad allora, le aree critiche venivano suddivise in questo modo:

- Zona A – pieno controllo dell’Autorità palestinese.

- Zona B – controllo civile palestinese e controllo israeliano per la sicurezza.

- Zona C – pieno controllo israeliano, eccetto che sui civili palestinesi

Si trattava di un accordo che prese vita sotto i migliori auspici e le più sincere speranze e che fu ratificato ufficialmente, in diretta mondiale e sotto l’egida del Presidente Clinton, il 24 settembre del 1995, con la firma dei due Ministri degli Esteri di allora: Simon Peres e Mahmoud Abbas (anche conosciuto come Abu Mazen).

Ancora una volta, però, restavano esplicitamente escluse dagli accordi due delle questioni più spinose. Innanzitutto il destino di Gerusalemme Est; anzi, lo stesso Rabin ebbe modo di chiarire sin dall’inizio che

“la bandiera palestinese non avrebbe mai sventolato sopra Gerusalemme, e che questa città sarebbe rimasta per sempre capitale di Israele”

Daniel J., La Guerra e la Pace, Cronache 1956-2003, p. 317.

Ma soprattutto, di nuovo, restava aperto quello dei rifugiati. Il che non piacque alle ali più intransigenti degli estremisti arabi.

Ma in realtà, l’accordo non piacque neppure agli estremisti israeliani, che accusarono Rabin di aver messo in pericolo la sicurezza di Israele. Con questa scusa, uno di quegli estremisti, meno di due mesi dopo la stipula dell’accordo, attentò alla vita dello stesso Rabin, facendo nuovamente naufragare la situazione. Nel mezzo dello scoppio delle proteste e dell’accrescersi della tensione – per l’ennesima volta – il breve governo ad interim di Simon Peres, che avrebbe guidato il Paese fino alle nuove elezioni, lasciò il posto alla vittoria del Likud, partito conservatore di estrema destra, guidato da Benjamin Netaniyahu.

Gli accordi di Camp David del 2000

La nuova linea politica del Likud rallentò non poco i negoziati: Israele riprese con gli sfollamenti e ritardò l’evacuazione delle truppe dai territori occupati.

Tuttavia, alla successiva tornata elettorale tornarono al potere i laburisti, sotto il comando di Ehud Barak – molto più propenso alla normalizzazione dell’area, come dimostrano anche i tentativi di accordo con la Siria per la gestione del Golan, sotto occupazione di Israele dal 1967 – e i negoziati ripresero.

Il periodo transitorio di 5 anni stabilito dagli accordi di Oslo scadevano nel 2000; proprio in quell’anno, quindi, si tentò una definizione tombale della questione sotto la mediazione statunitense, ancora una volta rappresentata dal Presidente Clinton. Come luogo dei negoziati fu scelto di nuovo Camp David. Era il luglio del 2000.

Il tentativo è passato alla storia come un enorme fallimento. Proprio per questo, vale la pena provare a ripercorrerlo.

Da un lato, è vero che Barak propose ad Arafat la concessione di un numero di territori superiore a quello di qualunque altro negoziato precedente e per questo il deciso rifiuto di Arafat fu visto da molti come una scelta miope e poco lungimirante. Ci sono però, come sempre, i rovesci della medaglia.

In effetti, i territori che Barak era disposto a cedere sia a Gaza che in Cisgiordania erano scollegati tra loro e circondati da territori ebraici, il che rendeva estremamente difficile la gestione politica ed economica di quelle aree. Si legge infatti in un articolo del “The Guardian” redatto da David Clark – l’allora Ministro degli Esteri britannico – che:

“L’offerta di Barak di uno Stato palestinese basato sul 91% della Cisgiordania sembrava generoso ma (…) la Cisgiordania sarebbe stata sezionata in 3 blocchi, circondati da truppe israeliane e da coloni ebrei, senza alcun accesso alle proprie frontiere. Inoltre (…) gli fu offerta una parte di deserto vicino alla striscia di Gaza che oggi gli israeliani usano come discarica di materiale tossico”

E le questioni relative alle cessioni territoriali non erano neppure quelle più importanti.

Per l’ennesima volta, infatti, mancava una statuizione chiara sulle sorti di Gerusalemme Est, che Barak non era disposto a cedere per intero, e più ancora restava senza esito alcuno la questione dei rifugiati, che costituiva per gli arabi il punto più importante. E in effetti,

“Arafat non poteva accettare un accordo dove il diritto al ritorno dei suoi profughi non era neppure considerato. Se lo avesse fatto lo avrebbero ucciso”

BARNARD P., Perché ci odiano?, p. 51.

Le accuse che da allora sarebbero state mosse al leader dell’OLP, colpevolizzato di essere il primo a non volere la pace dal momento che rifiutò gli accordi senza nemmeno fare controproposte, va dunque visto sotto la corretta luce. Resta il fatto che, a quel punto, gli arabi sembravano ormai irrigiditi su posizioni troppo irrealistiche e intransigenti, che impedivano di fatto qualunque tipo di accomodamento.

In ogni caso, il fallimento di Camp David segnò la fine della fase diplomatica della questione israelo-palestinese.

- TuttoTroppo P. / Terrorismo Islamico: storia di un complotto europeo

- Di Nolfo E. / Storia delle relazioni Internazionali

- Barnard P. / Perché ci odiano?

- Daniel J. /

- Said E. W. / La questione israelo-palestinese

- Gelvin J. L. / Conflitto israelo-palestinese: cent'anni di guerra

- Vercelli C. / Israele: 70 anni. nascita di una nazione

- Campanini M. / Storia del Medio Oriente contemporaneo

- Gresh A. / Israele, Palestina

- Gerges F.A. / The Superpowers and the Middle-East: Regional and International Politics

- Spiegel S.L. /

- Waxman D. / The The Israeli-Palestinian Conflict

- Karsh E. / The Arab-israeli Conflict

- Codovini G. / Storia del conflitto arabo israeliano palestinese. Tra dialoghi di pace e monologhi di guerra,

- Hertzl T. /